2025年暑期,我校以“青春为中国式现代化挺膺担当”为主题,依托学校“学雷锋十项行动”品牌,组织开展了覆盖广泛、内涵丰富的“三下乡”社会实践活动。全校共组建109支暑期社会实践团队暨“学雷锋社会实践团”,其中校级团队34支(含3支国家及陕西省专项团队)、院级重点团队75支,数千名师生深入乡村、社区、革命旧址、企业园区等一线,以雷锋精神为指引,在文化传承、教育帮扶、乡村振兴、红色宣讲、科技科普、生态保护等领域躬身实践,以青春之力书写渭师青年服务社会的生动答卷。

统筹布局构筑实践育人共同体

学校党委高度重视 “三下乡” 社会实践工作,将其作为落实立德树人根本任务的重要抓手,形成“党委统一领导、党政齐抓共管、相关部门协同联动、各学院具体实施”的工作格局。校领导多次专题研究实践方案,推动雷锋精神融入实践全过程,深入实践一线调研指导,看望慰问师生,为活动开展提供坚强组织保障。

围绕“青春为中国式现代化挺膺担当”主题,学校立足各学院学科专业特色,推动实践项目与学雷锋活动深度融合,实现专业特长与基层需求的精准匹配,让实践活动既接地气又彰显奉献底色。

校地合作机制持续深化,构建起长效化服务网络。目前,学校已与渭南市及周边县(区)的30余个社区、乡村建立稳定合作关系,形成 “需求对接—资源下沉—成果转化—反馈优化”的闭环体系,推动短期实践向长效育人延伸。

以青春笔触绘就文脉传承新篇

各团队深挖文化内涵,用年轻化表达激活传统文脉,让优秀文化在基层焕发活力。

(一)非遗保护与活态传承

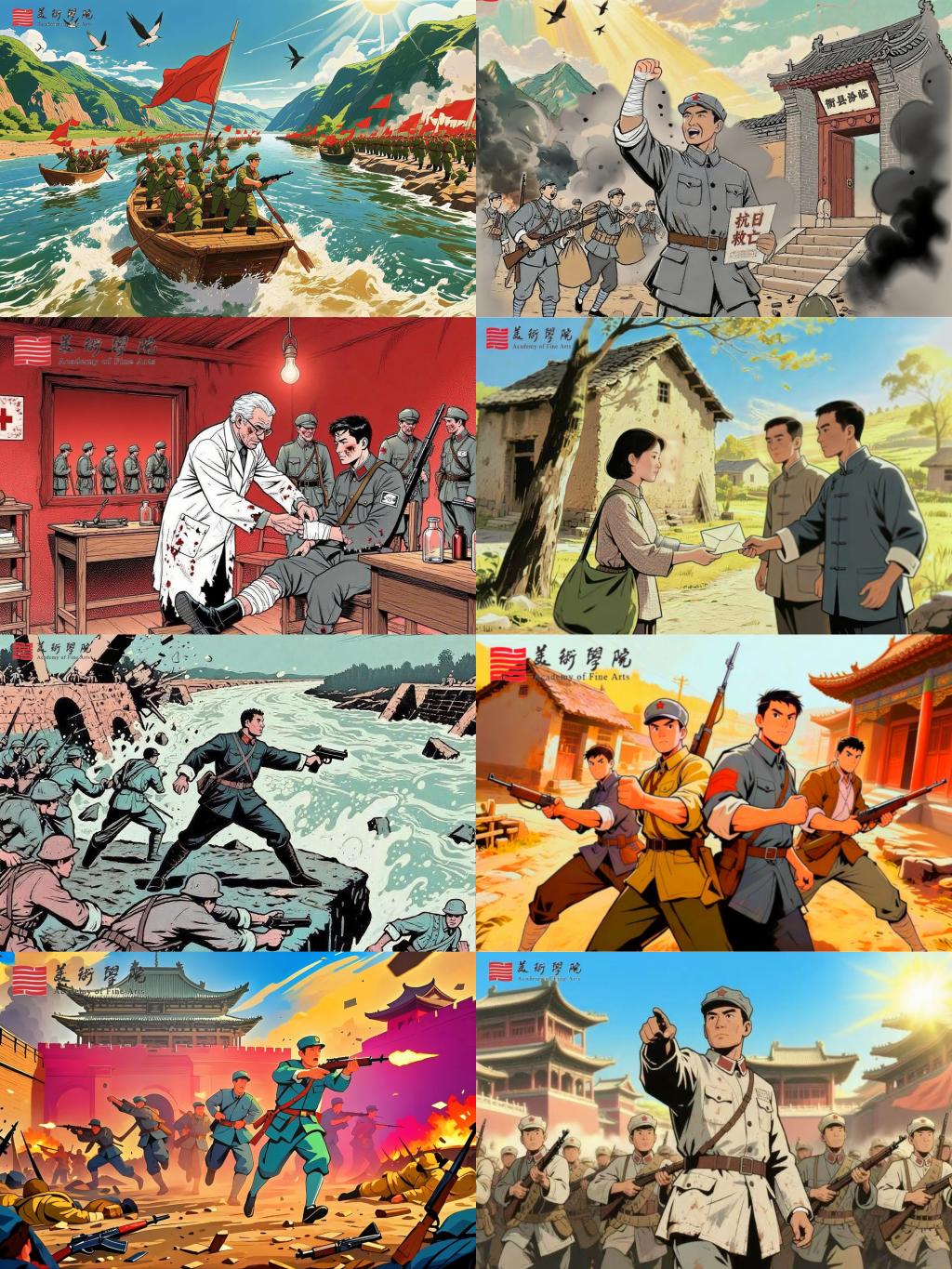

莫斯科艺术学院带领特殊儿童体验漆扇绘制、青花瓷贴画等非遗技艺,举办“艺术无残缺”艺术展览广受关注。美术学院“黄河红漫实践团”沿黄河流域走访13个城市,收集30余个民间红色故事,创作86幅漫画作品,《八路军东渡黄河》《小秦岭生态修复》等作品引发共鸣。音乐学院“舞韵归乡”队融入地方戏曲民俗元素创作舞蹈,在社区展演展现非遗魅力。

(二)乡土文化浸润教育

人文学院在潼关县四知村开设“杨震廉政故事”课程,组织儿童担任杨震廉政博物馆“小小讲解员”,在临渭区小桥社区解析《清明上河图》市井文化,通过历史故事培育青少年思辨能力。美术学院“艺路时光志愿宣讲团”在富平县城关学校开展15天驻点实践,813名小学生掌握马勺脸谱绘制等10项传统技艺,420件作品校园展览吸引500余人次参观。

(三)红色基因赓续传播

经管学院“燃青筑梦团”在延安枣园、杨家岭用VR技术重现革命场景,以“张思德烧炭”故事开展青少年故事会。马克思主义学院“雷锋精神宣讲团”走进12个社区,结合《雷锋日记》解读时代内涵,同步开展“微尘清零”社区整治,推动精神落地为行动。

让知识之光照亮教育帮扶之路

团队聚焦教育公平,为青少年打造多元课堂,填补资源短板,助力全面发展。

(一)基础教学与兴趣启蒙

物理与电气工程学院“格物致知路”支教团在临渭区乐天社区开设分层课程,以“夯实基础、拓宽视野、助力成长”为目标,通过多元课程与特色活动,为社区4-6年级同学送去知识和温暖。外国语学院组织40名多语种学生赴乡村,开设日语、俄语等兴趣课,引导孩子“用外语讲中国故事”。

(二)艺术与体育教育

音乐学院“星火承光”队在铜川耀州区开展合唱排练、乐器体验等活动,200余名儿童感受艺术魅力;“星光乐教”团在宝鸡岐山县设计音乐故事课程,用《虫儿飞》手势舞弥补乡村音乐教育短板。体育学院在白水县煤矿中学开设篮球、武术等课程,通过趣味比赛让体育课成为最受期待的课程。

(三)科学启蒙与视野拓展

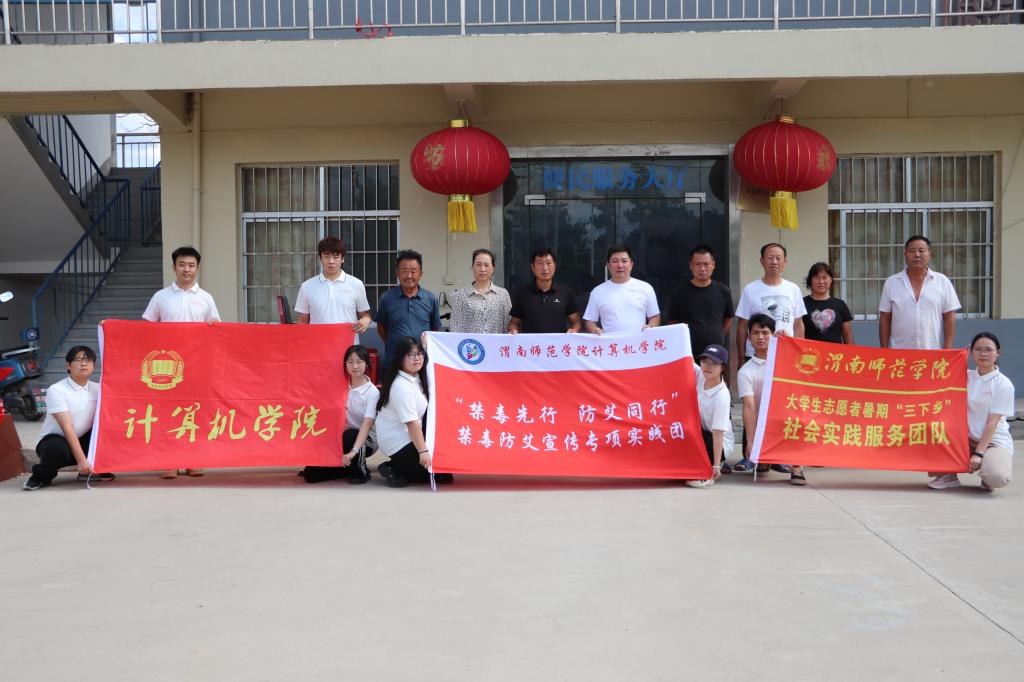

环境与生命科学学院“薪火相传”团队为儿童开展“火山喷发”等实验,云端探访12处景观,“游戏化学习”模式获渭南市未成年人保护中心授牌“爱心团队”。计算机学院“科技赋能银青”团聚焦“数智助老”与“青少年数字素养提升”双主线,在渭南市实验小学、华阴市黄河厂社区、爱酷叮编程学校等多地开展系列活动,以专业优势助力不同年龄群体跨越数字鸿沟。

以专业智慧激活乡村振兴潜力

团队深入田野,聚焦产业升级与民生改善,将专业优势转化为振兴动能。

(一)产业调研与路径探索

经管学院“探红绿富民路”团队围绕文旅融合赋能乡村振兴的核心命题,对富平县域内四大代表性节点开展了深入调研。数学与统计学院团队立足学科特色,结合我校帮扶大荔县龙门村发展实际需求,设计了“教育帮扶+产业调研”的双轨实践模式,既聚焦乡村儿童成长,又关注农业产业升级,实现了“输血”与“造血”的有机结合。

(二)技能赋能与民生服务

体育学院在白水县北矿社区开展直播带货培训,从商品拍摄到客户沟通进行手把手教学。计算机学院“三秦学子探宁强”团队调研汉中宁强县茶园、科研所加深了对家乡特色产业、新型健康产业及新质生产力的认识,提升了实践与协作能力。

(三)文化赋能与品牌塑造

经管学院“百籽同心映长安”团队梳理汉中略阳县羌族非遗资源,深入探寻羌族文化遗产保护现状。美术学院“‘语’你同行青年团”在紫阳县开展普通话培训,设计电商推广话术,帮助“紫阳富硒茶”拓宽销路,实现“语言赋能+产业增收”的双重价值。

用暖心行动绘就社区幸福图景

团队扎根社区,聚焦“一老一小”,提供精准服务,让实践充满民生温度。

(一)适老化服务教育科学学院“旗帜领航”团队在临渭区三贤路社区开展“数字助老”,300余名老人学会短视频制作、安全网购等技能。计算机学院为华阴市黄河厂社区老人开展分层式数字帮扶,培训社区工作者使用AI剪辑软件提升效率。

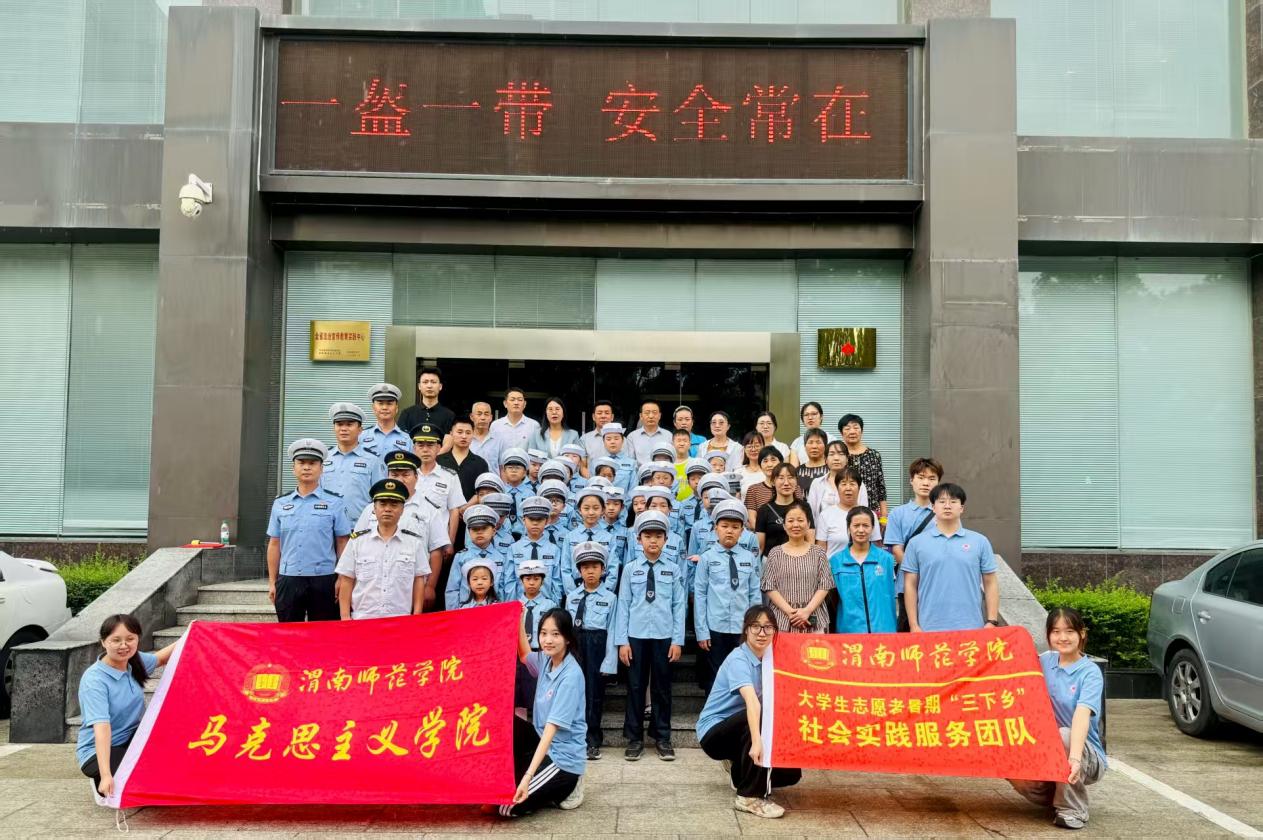

(二)青少年关爱马克思主义学院“助力儿童成长”团开展“少年警校”项目,通过“3D微缩交通世界”使儿童与家长的交通安全知识知晓率大幅提升;在留守儿童服务站开展“积木拼搭”“西瓜扇制作”等活动,筑牢成长防线。教育科学学院在临渭区三贤路社区带领小朋友们体验扭扭棒与纸浆画的创作乐趣。

(三)社区治理与环境改善马克思主义学院“雷锋精神宣讲”团队在渭南、咸阳和汉中市18个社区开展“微尘清零”行动,清理杂物并科普消防知识,带动居民参与治理。环境与生命科学学院“敬老传承”团在益民养老服务公司策划8场活动,建立15份老人档案,服务120人次,满意度达95%,获院方感谢信。

在实践熔炉中淬炼青春担当

暑期社会实践活动既是传承雷锋精神的奉献之旅,更是渭师学子的成长之旅。此次活动获国家级媒体报道20余篇、省级50余篇,并产出多篇调研报告,6个项目拟转化为“挑战杯”参赛作品,实现“实践出成果、成果能转化”的良性循环。支教团队员从“怯于上台”到“从容授课”,实践团学生在应对挑战中锤炼协作能力,调研团队员深化对“知识传递”本质的认知。正如队员日志所写:“实践让课本文字变成能触摸的生活,让我们明白青春的价值在于被需要。”

从黄河流域的生态守护到教育帮扶的星火燎原,从非遗文化的活态传承到基层社区的暖心护航,渭南师院学子用行动诠释担当。这场实践是“行走的大思政课”,让青年在服务中厚植家国情怀、锤炼本领。社会各界对本次社会实践活动给予了普遍满意和赞誉,认为活动不仅为基层送去了切实的帮助,更展现了当代青年的责任与担当。未来,学校将持续深化“专业赋能+实践育人”模式,让青春在中国式现代化建设中绽放光彩。(通讯员 潘涛 审核人 赵琦)